夢のマイホーム建築の最中に、突然工務店が逃げたという事態は、想像を絶するほどの不安と混乱をもたらします。

工事が中断し、支払った費用が無駄になるかもしれないという恐怖は、施主にとって計り知れないストレスとなるでしょう。

しかし、このような絶望的な状況でも、冷静に対処法を知っていれば、被害を最小限に食い止める道は残されています。

この記事では、万が一工務店と連絡つかない、あるいは倒産や夜逃げといった状況に直面した際の具体的な初動対応から、専門家である弁護士への相談の重要性、さらには住宅完成保証制度のようなセーフティネットの活用方法まで、順を追って詳しく解説します。

また、そもそもこのような建築トラブルを未然に防ぐために、契約前に知っておくべき信頼できる工務店の見分け方や、工事中断の違約金に関する知識も網羅しています。

工務店が逃げたという最悪のケースを想定し、今まさに悩んでいる方、そしてこれから家づくりを始めるすべての方が、安心して計画を進められるよう、実践的な情報を提供します。

- 工務店が逃げた場合に取るべき最初の行動

- 工務店と連絡がつかなくなった時の具体的な対処法

- 弁護士への相談が不可欠である理由とメリット

- 住宅完成保証制度の仕組みと利用方法

- 被害を拡大させないための証拠保全の重要性

- 倒産や夜逃げの危険性がある工務店の兆候

- トラブルを未然に防ぐための信頼できる工務店の選び方

◆◆

工務店が逃げたときにまずやるべき初動対応

- 突然の工事中断で最初に確認すべきこと

- 工務店と連絡つかない場合の対処法とは

- すぐに弁護士へ相談する重要性について

- 住宅完成保証制度の利用を検討する

- 契約書の内容を再確認し証拠を保全する

突然の工事中断で最初に確認すべきこと

工事が予定通りに進まず、現場に職人の姿が見えなくなった時、まずパニックに陥ってしまうのは当然のことです。

しかし、このような状況で最も重要なのは、冷静さを保ち、事実確認を一つずつ丁寧に行うことです。

感情的に行動しても事態は好転しません。

まずは、現状を正確に把握するための行動を開始しましょう。

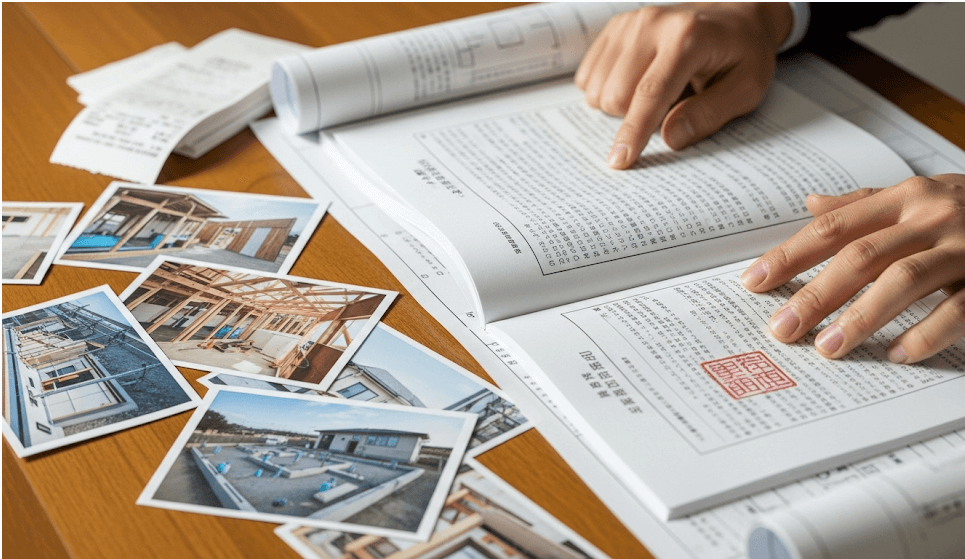

最初にすべきことは、建築現場の状況を自分の目で直接確認し、記録することです。

工事がどの段階まで進んでいるのか、資材は残されているか、現場はどのような状態になっているのかを詳細に観察します。

スマートフォンやカメラで、日付がわかるように現場全体の写真や動画を複数枚撮影しておくことが極めて重要です。

これらの記録は、後に工務店の契約不履行を証明するための客観的な証拠となります。

次に、工事の進捗状況と支払い済みの金額を照らし合わせる作業を行います。

契約書に記載されている工程表と、これまでの支払い明細を並べて確認してください。

工事の進捗が支払った金額に見合っていない、いわゆる「過払い」の状態になっていないかを確認することは、今後の損害額を把握する上で不可欠です。

もし過払いが発生している場合、その金額が直接的な損害額の一部となります。

この初期段階での客観的な証拠収集と状況把握が、後の交渉や法的手続きを有利に進めるための礎となります。

また、近隣の住民に、いつから工事が止まっているか、最後に職人を見かけたのはいつ頃かなどを、それとなく聞いてみるのも有効な情報収集です。

第三者の証言も、状況を補強する材料になり得ます。

決して一人で抱え込まず、まずは落ち着いて事実確認から始めてください。

工務店と連絡つかない場合の対処法とは

現場の確認を終えたら、次に行うべきは工務店への連絡です。

しかし、問題が発生している場合、担当者や会社の代表と連絡がつかないケースは少なくありません。

電話をかけても誰も出ない、メールを送っても返信がないという状況は、施主の不安をさらに煽ります。

ここでも焦らず、段階を踏んで対処することが肝心です。

まずは、あらゆる手段を使って連絡を試みます。

担当者の携帯電話、会社の固定電話、公式ウェブサイトの問い合わせフォーム、メールなど、考えられるすべての連絡先にアプローチしましょう。

一度だけでなく、時間を変えて何度も連絡を試みることが大切です。

それでも全く応答がない場合は、次のステップに進む必要があります。

電話やメールで連絡がつかない場合、内容証明郵便を利用して正式な書面を送付する方法が有効です。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかを日本郵便が証明する制度です。

書面には、工事の遅延や中断に対する説明を求める旨、そして回答期限を明確に記載します。

例えば、「本書面到着後、7日以内に工事再開の見通しについて書面にてご回答ください」といった具体的な要求を盛り込みます。

この書面を送ることで、相手に対して「法的な手続きも辞さない」というこちらの真剣な姿勢を示すことができ、プレッシャーを与える効果が期待できます。

また、後に裁判などの法的手続きに移行した場合、契約解除や損害賠償請求の前に、相手方に是正を求める通知を正式に行ったという重要な証拠になります。

事務所を直接訪問する

内容証明郵便を送ってもなお返信がない場合、工務店の事務所を直接訪ねることも検討すべきです。

ただし、一人で訪問するのは避け、可能であれば家族や友人と複数人で訪れるのが望ましいでしょう。

事務所がもぬけの殻になっている、あるいは「破産手続開始通知」などの張り紙がされている場合は、倒産や夜逃げの可能性が極めて高くなります。

その場合も、現場と同様に事務所の状況を写真に撮っておきましょう。

これらの手順を踏んでも工務店と一切の連絡が取れないのであれば、もはや個人で解決できる範囲を超えています。

速やかに専門家である弁護士に相談し、次の対応を協議する必要があります。

すぐに弁護士へ相談する重要性について

工務店が逃げた、あるいは連絡が全くつかないという事態に陥ったとき、多くの人はどうしていいか分からず途方に暮れてしまうでしょう。

このような状況で最も賢明かつ効果的な行動は、可及的速やかに弁護士へ相談することです。

建築トラブルは法律問題が複雑に絡み合うため、専門的な知識を持たない個人で対応するには限界があります。

なぜ弁護士への早期相談が重要なのでしょうか。

第一に、弁護士は施主の代理人として、法的な観点から最適な解決策を提示してくれます。

現状を正確に分析し、契約書の有効性、損害賠償請求の可能性、取り得る法的手続きの種類(交渉、調停、訴訟など)といった具体的な選択肢を示してくれます。

自分一人で悩んでいても見えてこなかった解決への道筋が、専門家の助言によって明確になります。

第二に、弁護士が介入することで、工務店側が交渉に応じる可能性が高まります。

個人からの連絡を無視していた工務店も、弁護士から内容証明郵便で正式な通知が届けば、その重みを無視することはできません。

弁護士の存在は、相手に対して「こちらは法的に徹底して争う準備がある」という強いメッセージとなり、話し合いのテーブルに着かせるきっかけとなり得ます。

また、精神的な負担の軽減という側面も非常に大きいです。

工務店とのトラブルは、施主にとって極めて大きなストレスです。

この重荷を弁護士という専門家と分かち合うことで、精神的な安定を取り戻し、冷静な判断を下すことができるようになります。

煩雑な手続きや相手方との直接交渉をすべて任せられるため、施主は本来の生活に集中することができます。

弁護士選びのポイント

弁護士に相談する際は、建築トラブルや不動産問題に精通した経験豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士にもそれぞれ得意分野があります。

自治体の法律相談や、法テラス(日本司法支援センター)などを利用して、この分野に強い弁護士を探すのが良いでしょう。

初回の相談は無料または比較的安価で応じている事務所も多いので、まずは一度、専門家の意見を聞いてみることを強くお勧めします。

問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階で相談することが、被害を最小限に抑えるための鍵となります。

住宅完成保証制度の利用を検討する

工務店の倒産や夜逃げによって工事が中断してしまった場合、施主が負う経済的な損害は甚大です。

このような万が一の事態に備えるためのセーフティネットとして、「住宅完成保証制度」が存在します。

この制度は、家づくりの計画段階で非常に重要な役割を果たすため、必ず内容を理解しておくべきです。

住宅完成保証制度とは、住宅の建築途中で請負業者である工務店が倒産などの理由で工事を継続できなくなった場合に、保証機関が施主の損害を最小限に抑えるための支援を行う制度です。

具体的には、前払い金の損失や、工事を引き継ぐための追加費用の一部を保証してくれます。

この制度は、工務店が事前に保証機関に登録している場合にのみ利用できます。

したがって、施主は工務店と契約する前に、その工務店が住宅完成保証制度に加入しているかどうかを必ず確認する必要があります。

加入している場合は、契約時に保証書が発行されるのが一般的です。

保証の内容は保証機関によって異なりますが、主に以下の二つの側面から施主を保護します。

- 増加工事費用の保証:元の工務店に代わって工事を引き継ぐ「後継業者」を探す手伝いや、引き継ぎによって発生する追加費用(増加工事費用)を一定額まで保証します。

- 前払金の保証:工事の進捗以上に支払ってしまった前払い金(過払い金)がある場合に、その損失分を一定額まで保証します。

もし、契約している工務店がこの制度に加入していて、実際に倒産などの事態が発生した場合は、速やかに保証機関に連絡を取る必要があります。

保証を受けるためには、保証機関が定める手続きに従って申請を行う必要がありますので、保証書に記載されている連絡先や必要書類を事前に確認しておきましょう。

ただし、この制度はすべての損害を完全にカバーするものではないという点には注意が必要です。

保証には上限額が設定されていることがほとんどであり、また、保証の対象とならない費用も存在します。

とはいえ、金銭的な損害を大幅に軽減できる非常に有効な手段であることは間違いありません。

家づくりという大きな投資を行う上で、こうしたリスクヘッジの手段を講じておくことは、施主の自己防衛として極めて重要と言えるでしょう。

契約書の内容を再確認し証拠を保全する

工務店が逃げた、あるいは倒産したという緊急事態において、今後の対応のすべての基礎となるのが「工事請負契約書」です。

この契約書は、施主と工務店双方の権利と義務を定めた法的な文書であり、トラブル解決のための最も重要な証拠となります。

問題が発覚したら、まず契約書を隅々まで読み返し、関連する条項を徹底的に確認することから始めましょう。

特に重点的に確認すべきは、以下の項目です。

- 契約解除に関する条項: どのような場合に契約を解除できるか、その際の手続きはどうなっているかが定められています。「請負人の責に帰すべき事由により工期の遵守が不可能となった場合」といった条項が、今回のケースに該当する可能性があります。

- 違約金や損害賠償に関する条項: 契約違反があった場合の違約金の額や、損害賠償の範囲について記載されています。工事の遅延や中断がこれに該当するかどうかを確認します。

- 工事の完成時期(工期): 契約上の工期がいつまでになっているかを確認し、現状がそれを超過しているか、あるいは超過することが明らかかを見極めます。

- 支払い条件: 着手金、中間金、最終金の支払い時期と金額がどのように定められているかを確認し、これまでの支払い履歴と照合します。

これらの条項を正確に理解することで、工務店側の契約不履行を法的に主張するための根拠が明確になります。

契約書の確認と並行して、あらゆる関連資料を収集し、証拠として保全する作業が不可欠です。

証拠は、多ければ多いほど、そして客観的であればあるほど、後の交渉や裁判で有利に働きます。

保全すべき証拠には、以下のようなものが挙げられます。

- 工事請負契約書、設計図書、仕様書、見積書

- これまでの支払いを示す領収書や銀行の振込明細

- 工務店とのやり取りが記録されたメール、手紙、FAX

- 工事の進捗状況がわかる現場の写真や動画(日付入りが望ましい)

- 打ち合わせの際の議事録やメモ

これらの書類やデータは、一つのファイルにまとめて時系列で整理しておくと、弁護士に相談する際にスムーズに状況を説明できます。

感情的になりがちな状況だからこそ、客観的な証拠に基づいた冷静な対応が求められます。

契約書と証拠を武器に、専門家と共に毅然とした態度で問題解決に臨むことが重要です。

◆◆

工務店が逃げた事例から学ぶ予防策と見極め方

- 工務店の倒産を示す危険な兆候とは

- 夜逃げのリスクを避けるためのポイント

- 信頼できる工務店の見極め方を解説

- 後悔しないための工務店選びと進め方

- 工務店が逃げた後も慌てないための備え

工務店の倒産を示す危険な兆候とは

工務店が逃げたという最悪の事態は、ある日突然起こるように見えて、実はその前にいくつかの予兆、つまり危険な兆候が現れているケースが少なくありません。

これらのサインに早期に気づくことができれば、被害が拡大する前に対策を講じることが可能になります。

家づくりを任せている工務店の様子に少しでも違和感を覚えたら、これから挙げる項目に当てはまらないか注意深く観察することが重要です。

最も注意すべき兆候の一つが、資金繰りの悪化をうかがわせる言動です。

例えば、契約で定められたタイミングよりも早い段階で、あるいは契約にない追加の中間金などを執拗に要求してくる場合は危険信号です。

「資材を先に確保しないと高騰してしまう」「次の工程に進むためにどうしても費用が必要」といった理由をつけて支払いを急かしてくるのは、会社の運転資金がショートしている可能性があります。

また、工事の進捗が明らかに遅れているにもかかわらず、その理由を曖昧にしたり、担当者がころころ変わったりするのも要注意です。

現場監督や職人が頻繁に交代するのは、社内の混乱や給料の未払いなどが原因で人材が定着していないことの表れかもしれません。

さらに、現場に搬入されるはずの資材がなかなか届かない、あるいは以前よりも質の低い材料が使われているように見える場合も、取引先への支払いが滞っている可能性があります。

以下に危険な兆候の具体例をリストアップします。

- 契約外の支払いを急かしてくる

- 工事の遅延理由が不透明で、説明が二転三転する

- 担当者や現場の職人が頻繁に変わる

- 社長や会社の幹部と連絡が取りにくくなる

- 現場の整理整頓がされておらず、資材が乱雑に置かれている

- 悪い噂(他の現場でのトラブル、取引先への支払い遅延など)を耳にする

これらの兆候が複数見られる場合は、事態が深刻化する前に、専門家への相談を検討すべきです。

不安な点を工務店に直接質問し、その回答に納得がいくかどうかも重要な判断材料となります。

誠実な業者であれば、施主の不安に対して真摯に説明責任を果たそうとするはずです。

夜逃げのリスクを避けるためのポイント

工務店の倒産の中でも、計画的に資産を隠して行方をくらます「夜逃げ」は、施主にとって最も悪質なケースと言えます。

夜逃げの場合、会社の資産がほとんど残っておらず、損害賠償を請求しても回収が極めて困難になることが多いからです。

このような最悪の事態を避けるためには、契約前の業者選びの段階で、夜逃げのリスクが高い業者をいかに見抜くかが鍵となります。

まず、会社の拠点がはっきりしない業者は注意が必要です。

立派なウェブサイトを持っていても、記載されている住所がバーチャルオフィスであったり、事務所の実態がなかったりするケースがあります。

契約前には必ず一度は事務所を訪れ、きちんと事業活動を行っている実体があるかを確認しましょう。

また、会社の設立年数が浅すぎる、あるいは経営者の経歴が不透明な場合も慎重な判断が求められます。

長年にわたり地域で堅実に営業を続けている工務店は、それだけ信頼と実績がある証拠です。

会社の登記情報を取り寄せ、設立年月日や役員の変遷などを確認することも有効な手段です。

契約内容に関しても、リスクを避けるためのポイントがあります。

特に支払い条件には細心の注意を払うべきです。

着手金や中間金の割合が異常に高い契約は、施主から集めた資金を運転資金に充て、最終的に工事を放棄する計画倒産のリスクをはらんでいます。

支払いは、工事の進捗に合わせて行う「出来高払い」に近い形が理想です。

工事の進捗状況と支払い額が常に釣り合っている状態を保つことが、万が一の際の損害を最小限に抑えるための鉄則です。

さらに、前述した「住宅完成保証制度」への加入は、夜逃げリスクに対する強力な保険となります。

この制度に加入している業者は、それだけで一定の経営審査をクリアしていることになり、信頼性の一つの指標と見なすことができます。

安さだけを売りにする業者に安易に飛びつくのではなく、会社の信頼性やリスクヘッジの仕組みを総合的に評価する姿勢が、悪質な業者から身を守るために不可欠です。

信頼できる工務店の見極め方を解説

家づくりという人生の一大プロジェクトを成功させるためには、パートナーとなる工務店選びが最も重要であると言っても過言ではありません。

では、数ある工務店の中から、技術力があり、誠実で、最後まで責任を持って家を建ててくれる信頼できる一社をどのように見極めればよいのでしょうか。

いくつかの重要なチェックポイントを解説します。

第一に、建設業の許可や各種登録をきちんと行っているかを確認します。

軽微な工事を除き、建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事からの許可が必要です。

また、建築士事務所としての登録があるかも確認しましょう。

これらの許可番号や登録番号は、会社のウェブサイトやパンフレットに記載されているはずです。

記載がない場合は、必ず質問して明確な回答を得るようにしてください。

第二に、経営状態の健全性を客観的な情報から判断します。

もちろん、企業の内部情報を詳しく知ることは困難ですが、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社の情報を利用したり、過去数年分の決算書の提出を依頼したりする方法があります。

決算書の提出に難色を示すようであれば、その時点で少し慎重になった方が良いかもしれません。

また、地域での評判や口コミも重要な情報源です。

インターネット上のレビューだけでなく、可能であればその工務店で実際に家を建てた施主の話を聞いてみるのが理想的です。

完成見学会やOB宅訪問会などを積極的に開催している工務店は、自社の仕事に自信があり、顧客との良好な関係を築けている証拠とも言えます。

第三に、契約内容や見積もりの透明性が挙げられます。

見積書が「一式」といった大雑把な項目ばかりでなく、各工事の内容や使用する資材の単価、数量などが詳細に記載されているかを確認しましょう。

不明な点について質問した際に、担当者が専門用語でごまかすのではなく、素人にも分かるように丁寧に説明してくれるかどうかも、その会社の誠実さを見極める重要なポイントです。

これらの点を総合的に判断し、複数の会社を比較検討することで、安心して家づくりを任せられるパートナーを見つけることができるでしょう。

後悔しないための工務店選びと進め方

信頼できる工務店の見極め方を理解した上で、次に重要になるのが、後悔しないための具体的な工務店選びの進め方です。

焦って一社に決めてしまうのではなく、計画的に段階を踏んで比較検討するプロセスが、最終的な満足度を大きく左右します。

まずは、自分たちの建てたい家のイメージや要望を明確にすることから始めます。

デザインの好み、間取りの希望、譲れない性能(耐震性、断熱性など)、そして最も重要な予算の上限を家族でしっかりと話し合っておきましょう。

この軸がブレてしまうと、工務店の提案に流されてしまい、後から「こんなはずではなかった」ということになりかねません。

次に、候補となる工務店を3社から5社程度リストアップします。

住宅情報誌やインターネット、知人からの紹介など、様々な情報源を活用して、自分たちの家づくりのコンセプトに合っていそうな会社を探します。

この段階では、前述した信頼性のチェックポイント(建設業許可、実績、評判など)も参考に絞り込んでいきます。

候補の工務店が絞れたら、各社に接触し、自分たちの要望を伝えて提案と概算見積もりを依頼します。

この時の各社の対応力が、比較検討の大きな材料となります。

こちらの話を親身に聞いてくれるか、専門的な視点から有益なアドバイスをくれるか、レスポンスは迅速かなど、コミュニケーションの相性も確かめましょう。

各社から提案と見積もりが出揃ったら、それらを詳細に比較検討します。

単に総額の安さだけで判断してはいけません。

見積もりに含まれている工事の範囲は同じか、使用されている建材のグレードはどうか、保証やアフターサービスの内容はどうかなど、細部まで見比べることが重要です。

疑問点は遠慮なく質問し、すべての項目に納得がいくまで説明を求めましょう。

- 要望の明確化: 予算、デザイン、性能など、家づくりの軸を決める。

- 候補のリストアップ: 3~5社の候補を選び、基本的な信頼性を確認する。

- 提案・見積もりの依頼: 各社に同じ条件で提案を依頼し、対応力を比較する。

- 詳細な比較検討: 金額だけでなく、工事内容、仕様、保証などを総合的に評価する。

- 最終決定: 最も信頼でき、相性が良いと感じる一社と契約を結ぶ。

この丁寧なプロセスを経ることで、価格と品質のバランスが取れ、かつ長期的に良好な関係を築ける工務店を選ぶことができます。

手間と時間はかかりますが、この初期段階の努力が、後々のトラブルを防ぎ、満足のいく家づくりを実現するための最大の防御策となるのです。

工務店が逃げた後も慌てないための備え

この記事では、工務店が逃げたという最悪の事態に直面した際の対処法と、そうした事態を未然に防ぐための予防策について詳しく解説してきました。

万が一の事態は誰にでも起こり得るという前提に立ち、冷静に行動するための知識と準備をしておくことが、施主として自分の財産と夢のマイホームを守る上で不可欠です。

最後に、これまでの内容を総括し、工務店が逃げた後でも慌てずに対応するための備えをまとめます。

まず最も重要な備えは、契約前の情報収集と業者選定に全力を尽くすことです。

信頼できる工務店の見分け方を参考に、経営状態、実績、評判などを多角的にチェックし、安易に契約を決めない慎重さが求められます。

そして、契約時には「住宅完成保証制度」に加入している業者を選ぶことが、強力な金銭的リスクヘッジとなります。

次に、契約書や設計図書、打ち合わせの記録、支払い明細といった関連書類を、工事の開始から完了まで一貫して整理・保管しておく習慣をつけることです。

これらの書類は、万が一トラブルが発生した際に、あなたの主張を裏付ける決定的な証拠となります。

また、工事が始まったら、定期的に現場に足を運び、進捗状況を自分の目で確認することも大切です。

倒産の兆候で挙げたような危険なサインを早期に察知できれば、迅速な対応につながります。

そして、もし不幸にも工務店が逃げたという事態に遭遇してしまったら、一人で抱え込まず、すぐに建築トラブルに強い弁護士に相談してください。

法的な専門家が介入することで、解決への道筋が拓け、精神的な負担も大幅に軽減されます。

家づくりは本来、喜びに満ちた創造的なプロセスであるはずです。

そのプロセスを悲劇に終わらせないために、正しい知識で武装し、考えうるリスクに備えることこそが、施主に求められる最も重要な姿勢と言えるでしょう。

- 工務店が逃げた際はまず現場の状況確認と写真撮影を行う

- 電話やメールで連絡がつかない場合は内容証明郵便を送付する

- 個人での解決は困難なため速やかに弁護士へ相談することが最善策

- 弁護士は法的な解決策を提示し精神的な支えにもなる

- 住宅完成保証制度は工事中断時の金銭的損害を軽減する

- 契約前に工務店が保証制度に加入しているか必ず確認する

- 工事請負契約書はトラブル解決の根拠となる最重要書類

- 契約書や支払い明細など関連書類はすべて保管しておく

- 資金繰りの悪化を示唆する言動は倒産の危険な兆候

- 担当者が頻繁に変わるなど社内の混乱も注意信号

- 信頼できる工務店は建設業許可や実績が明確である

- 複数の業者から見積もりを取り詳細に比較検討することが重要

- 支払い条件は工事の進捗に合わせた出来高払いが望ましい

- 最悪の事態を想定し知識と書類で備えることが施主の自己防衛になる

- 工務店が逃げた場合でも冷静な初動対応で被害を最小限に抑えられる

◆◆◆◆